advertisement

「如果可以的話,盡快離開這個家。」

我望著已不堪折磨的母親,從未想到她會如此無力。跟無數女孩子一樣,母親一直是我模仿的對象。她已換下那件平常最愛穿的旗袍,因為在一輪沒有人道可言的批鬥中,那件藍色旗袍已經變成一塊爛布。

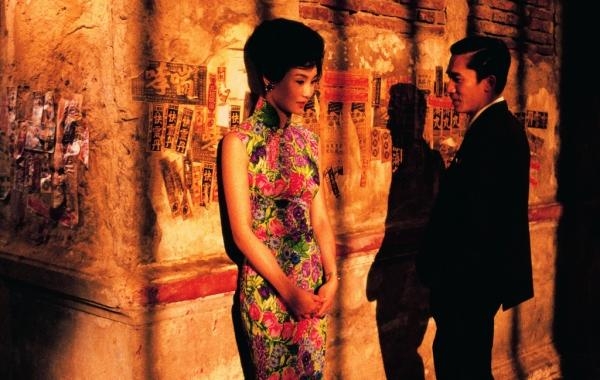

在蟬鳴的仲夏,母親從學校回家都不會立即換上衣服,反而因為我們晚飯吃得早,她總會在之後走出騎樓乘涼。從大廳內望過去,一雙白色高跟鞋先吸引了眼睛。細白的小腿上,旗袍從膝蓋以上的大腿開始,把她的女性線條完整地表露出來。矮領口包圍著粉頸,可見她喉嚨一吞一吐地抽煙的動態。那是一個連煙也短缺得要購煙票的年代,可是,母親卻堅持要買最好的旗袍。她說自己還未嫁到廣州前,一直也在那間位於上海南京路的鴻翔旗袍店訂旗袍的。即使把我生下來後,身材也未見走樣。於是,家中的旗袍都是從那裡買的,再由娘家寄過來。據她所說,那間店用的洋靛(布的染料之一)色彩與別不同地鮮豔,而且不會褪色的。

那年我十六歲,母親才三十六,母親一顰一笑都充滿女性的韻味,是我見過最迷人的女人。

「小玲,儂(你)知道姆媽(媽媽)為何會嫁到廣州?」母親在外人面前很少說上海話的,但只有在家中經常夾雜著上海話說。從小開始,我就懷疑她沒有當我是女兒,而是自己的另一面鏡。

「喜歡爸爸吧!」

「哈哈!伐是額,伊拉兩家頭個婚姻(不是,我們兩人的婚姻),其實是兩窩裡(家)的生意。」母親開朗地笑起來,食指卻優美地輕拍香煙,使煙灰及幾點星火飄下,好看得很。「我願意嫁到這裡,其實是因為這個。」

母親望著騎樓外的風景,我也跟隨她的視線。最醒目的必然是酷似外國摩天大樓兼有「廣州第一高樓」之稱的愛群大廈(但那時已開始建新愛群了。政府指「新社會」要比「舊社會」高,簡直像兩個女人在鬥氣。),旁邊就是新風飯店。但「新風」這個名號卻不如其原名「大同飯店」顯赫,一味「大同脆皮雞」已集廣州、香港及澳門的烹飪精髓於一身。遠一點還有照相館、影院及書店。

「因為好玩?」「伐是額。」

「因為繁榮?」「伐是額。」

「因為要當老師?」「伐是額。」

「係因為自由。」母親突然說起白話來:「離家後,我才可呼吸到自由的空氣。這裡是最接近外國的城市,我可以享受,可以見識,也能當老師。不過,要是活到現在這個年紀,還沒有男人的話,少不了會受人白眼。我就是因為這種社會魔咒,才早早被妳外婆安排跟妳爸結婚。雖然女人已經在世界各地解放,但在中國當女人嘛,還是落後了整整一世紀。像勃朗特(Charlotte Brontë,19世紀著名作家,世界文學名著《簡.愛》作者)的愛情故事般浪漫偉大,只會是悲劇。」

在那一刻,我只感到莫名其妙。正想追問之際,父親就叫母親進房了。她輕鬆地拋下一句:「今晚不要再偷看了。晚上的事,妳當了人老婆之後就自然會做了。」

我的臉立即漲紅了,心跳劇烈得令我立即感到暈眩。我是一個做了壞事又被父母發現的孩子。在夜深人靜的前一個晚上,一陣陣急速又壓抑的聲音引起我不該的好奇心。於是,我偷雞摸狗般走近那誘人的深處。透過門罅,我犯罪了;偷窺得入神的我,犯了色慾的惡罪,眼睛竟離不開跪在床邊的女人(我實在不想把這情景的主角說成父母)。她仍穿未脫下那件略帶華麗的旗袍,但解開了領口對下的幾夥鈕扣,露出了整個乳房,讓男人伸手去把玩。同時,女人的嘴巴在男人胯下來回活動。在最後男人發出了如野獸般的低吼聲,女人的喉頭吞噬了所有,妖媚地跟男人對望。接下來,女人站起來,旗袍整件滑落地上……

我實在看不下去,所有優雅的印象都崩潰了;原本高貴的旗袍只是包裹著身體的視覺玩物,那張把煙細吸輕呼的嘴變成污穢的洩慾出口。我實在無法想像在日光之下,她是一位教授學生欣賞世界動人文學的老師。她不應是一位老師,也不該是一個會欣賞文學的女人……要是這樣的話,或許可逃過往後的厄運。

兩年後,我這個「老三屆」(指中國於文革期間,1966、1967、1968年三屆學生)從高中畢業,卻因時代的狂熱而未有大學招生。母親卻堅持到學校上課,她說時代的錯是不應該加諸在仍追求知識的學生上。我也因中了思想教育的誤導,不時跟母親頂嘴。

「外國文學都太浪漫,根本不切實際,而且是反動的。」

「那正正是法國大革命之後所產生的浪漫主義,妳能說法國大革命是反動嗎?」

「這個時候還在抽美國煙嗎?那是資本主義的產物。」

「蠻好額!外表差不多,但味道差太遠了。」母親對著我的臉噴出一口長煙,害我一時咳嗽起來,這個女人分明在調侃我。她把煙盒拿出來,還奸詐地向我笑一笑,原來她已在不知不覺間換了抽萬里牌。「文字跟文化一樣,不知其精髓的話,只能生出次貨。」

雖然我跟母親在言語上有衝突,但仍未到達激烈的地步。直到一日,當我閒逛回家後,竟見到有一大堆掛著紅色臂章的人在我家門前起哄。我擠進人群,卻見到驚心動魄的一幕。失去意識的母親被掛上一個大牌跪了下來,原本燙得很好看波浪型頭髮被剃去半邊,嘴角滿是滲血的傷痕,身上的旗袍也被撕爛了。

「媽!」我驚慌地叫起來,連忙衝前後,才發現如此一叫已引來眾人的目光,也把自己推向一個危險的環境。

「這個階級敵人是妳媽嗎?」天呀!帶頭的男生是我從前的同學,他曾透過第三者向我表白,但被我拒絕了。一個男人連表白的勇氣也沒有,肯定不能得到女人的歡心。而且,他的眼神總是討厭地徘徊在女生的胸部。我肯定他知道這次批鬥的對象是我母親,這分明就是私怨!

「是的。她犯了什麼事?」我唯有強作鎮定。

「她的罪狀可多了,整天穿旗袍就是封建,哼英文音樂就是資本主義信徒。而且,我們發現她的房中藏有一張國民黨頭號反賊的剪報!」

旗袍?那不是古董,是早前從現今上海買回來的,何來封建?

英文音樂?他們應該是弄錯了英文及法文,而且只是自娛,何來資本主義信徒?

剪報?應該是那一張母親年輕時,為紀念抗日勝利而剪下的,何來反賊?而且,分明是先抄家,再扮搜証。

但在那班因盲目理想……不!是崇尚暴力及破壞的野蠻人面前,什麼道理也沒有的。

「婉鈴,妳要做她的同黨,還是當階段鬥爭的戰士?」

「什麼同黨?她是我媽呀!」

「放屁!我們最親的就只有一位主席。」

原本激動的我被震懾了,淚水不停落下。我知道要是再不反應的話,我的下場可能不比母親好得了多少,但我卻早已驚慌得把腦袋跟四肢五官的聯繫都分割了。突然,一隻手用力地拉我向前,讓我失去重心地幾乎跌倒在母親面前。

「快……掌摑我……」母親有氣無力地說。

「不……不可以的。」我以哀求的方式答話。

「妳……要……」

母親的聲音變得沙啞,喉嚨只能發出微弱的怪叫,而我卻不爭氣地只懂哭泣。這個時候,她緊著我的手一巴巴地拍向自己的臉,我想縮手,卻被她握的緊緊的。在旁人眼中,她是在反抗我。從她眼中,我卻見到不憤及無力,但這已是她對這個瘋狂時代唯一卑微的反抗,僅僅為了騙過在場的所有人。最終,她成功了。

那群泯滅人性,假借理想為名來行兇的惡魔,得手後就浩浩蕩蕩地以勝利者的姿態離開。當我回家後,那已經不再是我熟悉的地方,幾乎每個小角落也被破壞。精美的字畫及珍貴的書籍被付諸一炬,所有金錢及珠寶等也被搶走。之後,那班狂徒更連同幹部佔據了我們的小工廠及荔枝園。可憐的父親看著所有珍藏被視為垃圾般火化,不堪刺激,日後就變得經常神經質及失心慌。

那場不可以是革命,因為革命會帶來希望,但那場災難只帶來破壞及絕望。至於那些瘋狂的人,只是一群因恐懼而製造更大恐怖,再加諸在他人身上的懦夫。他們根本就是賊,是匪,是兇手!

母親也因為在批鬥期間吞下了大頭釘,聲帶嚴重損毀了。父親失常,家財盡失,家園被毀,我們這個「家」已經名存實亡,就連生存也有困難。於是,1968年年底,當母親得知全國再有大規模的知識青年「上山下鄉」活動時,就寫了一張字條給我。

「阿玲,下鄉吧!要生存下去。

如果可以的話,盡快離開這個家。

若有機會的話,盡力逃離中國。

Je t'aime toute ma vie. (法文:我永遠愛著妳。)」

那年,我跟隨一大隊知青插隊落戶到廣西,但內心卻孤獨地只剩下一個在騎樓穿上藍色旗袍女人的背影。

facebook: https://www.facebook.com/Kashiwabara30

圖片來源:《花樣年華》